道路交通をめぐる最新の情勢に対応し、道路交通法が改正されております。ここでは各改正のポイントを掲載いたします。

|

令和4年4月27日公布 …令和7年3月24日施行 |

1 運転免許証と個人番号カード(マイナンバーカード)の一体化○運転免許に関する情報をマイナンバーカードに記録することを申請できることとされ、カードに記録する免許情報や免許更新等に関する必要な改正が行われました。 ○自動車等を運転するときは、免許情報が記録されたマイナンバーカードまたは運転免許証を携帯しなければならないこととされました。 ○運転免許証のみを所持することのほか、免許情報が記録されたマイナンバーカード(以下「マイナ免許証」という。)のみを所持することも、マイナ免許証と運転免許証の両方を所持することも可能となりました。 |

||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 令和6年4月1日施行 |

2 高速自動車国道(本線車道)における大型貨物自動車等の最高速度の見直し大型貨物自動車等が高速自動車国道(本線車道)を通行する場合の法定の最高速度が、80km/時から90km/時に引き上げられました。 |

||||||||||||||||

|

令和3年11月10日公布 …令和5年12月1日施行 |

3 安全運転管理者の業務の拡充等安全運転管理者は、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと、その内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することが義務づけられました。 |

||||||||||||||||

| 令和4年4月27日公布 |

4 新たな交通主体の交通方法等に関する規定の整備特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)および遠隔操作型小型車(自動配送ロボット等)等の交通ルールが定められました。 |

||||||||||||||||

| 令和5年7月1日施行 |

①特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等 ○「原動機付自転車」は、「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車」(特定原付)に区分され、特定原付のうち一定の要件に該当する「特例特定小型原動機付自転車」の3種類となりました。 ○車体の大きさや構造等が一定の基準に該当する原動機付自転車が「特定小型原動機付自転車」とされました。 ○特定小型原動機付自転車の運転に運転免許は要しないこととされました(16歳未満は運転禁止)。また、乗車用ヘルメットの着用は努力義務とされました。 ○特定小型原動機付自転車は、道路の左側端に寄って通行するなどの交通ルールが定められました。 ○特定小型原動機付自転車のうち一定の基準に該当するものを「特例特定小型原動機付自転車」とし、歩道通行や路側帯通行等に関する交通ルールが定められました。 ○特定小型原動機付自転車による交通違反は交通反則通告制度および放置違反金制度の対象とされ、危険な違反行為を繰り返す者には講習の受講が義務づけられました。 |

||||||||||||||||

| 令和5年4月1日施行 |

②遠隔操作型小型車(自動配送ロボット等)の交通方法等○遠隔操作により通行する車であって、車体の大きさおよび構造等が一定の基準に該当するものが「遠隔操作型小型車」とされ、右側通行、歩道・路側帯の通行、横断歩道の通行、歩行者優先等の交通ルールが定められました。 ○遠隔操作型小型車の使用者に対する、都道府県公安委員会への通行の届出と届け出番号等の表示義務等の規定が整備されました。 |

||||||||||||||||

③人の移動の用に供するための原動機を用いた小型の車で一定の基準に該当するものを「移動用小型車」と定義し、通行させる者は歩行者とされました。 |

|||||||||||||||||

|

令和4年4月27日公布 …令和5年4月1日施行 |

5 特定自動運行に係る許可制度の創設 ○レベル4に相当する、運転者がいない状態での自動運転(特定自動運行)を行おうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととされました。 ○特定自動運行の許可を受けた者(特定自動運行実施者)は、遠隔監視のための体制を整えなければならないなど、許可を受けた者の遵守事項や交通事故があった場合の措置等について定められました。 |

||||||||||||||||

|

令和2年6月10日公布 …令和4年5月13日施行 |

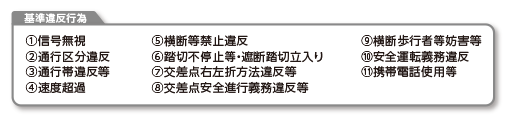

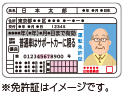

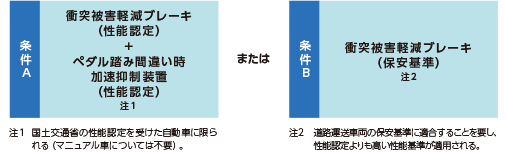

6 高齢運転者対策の充実・強化高齢運転者による交通事故を踏まえて、高齢運転者対策の充実・強化が図られました。 ①運転技能検査(実車試験)制度の導入 ○75歳以上で「一定の違反歴」のある者は、運転免許証更新時に運転技能検査等を受検することとなりました。 ○公安委員会の運転技能検査以外に、公安委員会の認定を受けた者の行う運転技能検査と同等の効果がある運転免許取得者等検査があり、どちらを受検しても同じ効果があります。 ○検査の結果が一定の基準に達しない者(不合格者)には、運転免許証の更新をしないこととなりました。 ○この検査は、普通自動車対応免許の保有者のみが対象で、大特・二輪・原付・小特のみの保有者は対象外です。したがって、不合格になっても、希望により原付免許や小型特殊免許を継続することができます。 ○受検期間は、更新期間満了日前6月以内で、繰り返し受検することができます。 ○一定の違反歴とは、運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前の日前3年間において、以下の「基準違反行為」をしたことをいいます。ただし、この期間内であっても、運転技能検査等に合格している場合は、それ以前の違反行為は除かれます。 ![[高齢者の運転免許更新の概要]](img/kaitei202504_graph01.png) ※運転技能検査(実車試験)の合格者は認知機能検査を受け、「認知症のおそれなし」と判定された場合は高齢者講習に進み、「認知症のおそれあり」と判定された場合は医師の診断を受けることとなります。 ※運転技能検査(実車試験)の対象は普通免許で、不合格になっても原付免許や小型特殊免許は継続することができます。  ②安全運転サポート車等限定条件付免許の導入 申請による運転できる自動車等の種類を限定する条件等の免許への付与または変更に関する規定が整備され、安全運転サポート車等限定条件付免許が導入されました。 ○限定免許の対象となるのは普通自動車で、次のいずれかに該当するものに限定されます。  ○この条件に違反して運転する行為は、免許条件違反(基礎点数2点)となります。 ○申請による免許への条件付与等は、次のいずれにも該当しない場合に行います。 ・運転することができる自動車等の種類その他自動車等を運転することについての条件が実質的に変更されることとならないとき。 ※これは、条件付与を申請をした者が上位免許(大型免許等)を保有している場合、普通免許に条件を付与しても、上位免許によって条件外の自動車等を運転することが可能であることから、このような条件の付与は行わないこととされました。 ・審査の結果、条件の変更が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図る上で適当でないと認められるとき。 |

||||||||||||||||

|

令和2年6月10日公布 …令和4年5月13日施行 |

7 運転免許の受験資格の見直し等○大型免許・中型免許・第二種免許の受験資格の見直しが行われ、「特別な教習」を修了した者については、受験資格が「21歳以上・普通免許等3年以上」から「19歳以上・普通免許等1年以上」に緩和されました。 ![[改正の概要]](img/kaitei202504_graph04.png) ※「特別な教習」は、大型自動車等の運転に必要な適性または技能に関する教習であって都道府県公安委員会が指定した課程により行われます。 ※若年運転者講習の受講および受講後の特例を受けて取得した運転免許の取消しの基準は、若年運転者期間内に違反行為をしてその合計点数が3点以上(1回の違反で3点となる場合を除く。)となる場合をいいます。 |

||||||||||||||||

|

令和6年5月24日公布 …2年以内に施行予定 |

○普通仮免許等の年齢要件が17歳6か月に引き下げられました。 |

||||||||||||||||

8 運転免許等に関する手数料(標準額)および自動車の積載制限の見直し等①運転免許等に関する手数料の標準額について運転技能検査(実車試験)制度および若年運転者講習制度の導入に伴い、これらに係る手数料の標準額が定められました。また、認知機能検査・高齢者講習の見直しに伴い、これらの手数料の標準額が改められました。 ②自動車の積載物の長さおよび幅の制限等について積載に関する制限を定めた政令(道路交通法施行令第22条)が改正されました。 |

|||||||||||||||||

| 令和2年6月30日施行 |

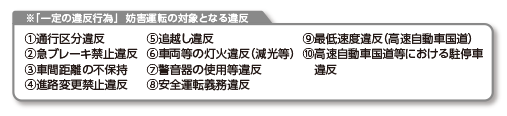

9 妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設等東名高速道路等で発生した悲惨な交通死亡事故等を契機に「あおり運転」が社会問題化したことから、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設され、さらに免許の取消処分の対象に追加されました。(妨害運転「あおり運転」対策を強化する改正自動車運転処罰法についてはページ最下部を参照。) ①妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設

注1 前歴や累積点数がある場合には欠格期間が最大5年に延長されます。

注2 前歴や累積点数がある場合には欠格期間が最大10年に延長されます。  ②免許の仮停止処分の対象に追加妨害運転(「あおり運転」)により交通事故を起こし人を死傷させた場合は免許の仮停止の対象となり、交通事故を起こした場所を管轄する警察署長等は、30日以内の範囲で免許の仮停止をすることができることとなりました。 ③自転車の「あおり運転」を危険行為として規定(道路交通法施行令)他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らす、不必要な急ブレーキをかけるなど、自転車の「あおり運転」を危険な違反行為と規定し、3年間に2回違反した14歳以上の者に「自転車運転者講習」の受講が義務づけられました。 |

||||||||||||||||

| 令和2年12月1日施行 |

10 普通自転車の定義等に関する規定の見直し等①普通自転車の定義に係る規定等の見直し○四輪の自転車についても、一定の基準に適合する場合は、普通自転車に該当することとなりました。 ○一定の基準に適合する四輪以上の自転車についても自転車道を通行できることとなり、また、これを押して歩いている者は歩行者とすることとなりました。 ②駐車および停車等に関する規定の整備○地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するため、関係者が合意した場合には、路線バス以外のバス等についてもバス停等に駐停車できることとなりました。 ○車輪止め装置の取付けの措置による違法駐車行為の防止等に係る規定が削除されました。 ③準中型免許の初心運転者標識に係る規定等の見直し○準中型免許を受けた者で、準中型免許または普通免許を受けていた期間(免許の効力停止期間を除く。)が通算して1年に達しない者は、一定の要件に該当する者を除き、普通自動車を運転する場合であっても、初心運転者標識の表示が義務づけられました。 ○初心運転者標識を表示した準中型自動車の保護義務に関する規定が整備されました。 |

||||||||||||||||

| 令和2年4月1日施行 |

11 自動車の自動運転技術の実用化①自動運行装置の定義等に関する規定の整備

道路運送車両法に規定する「自動運行装置」を使用する場合も道路交通法上の「運転」に含まれる旨が規定されました。

②自動運行装置を使用する運転者の義務に関する規定の整備

一定の条件からはずれた場合は、自動運行装置を使用した運転が禁止され、運転者が運転操作を引き継がなければならないこととされました。

③作動状態記録装置による記録等に関する規定の整備自動運行装置を備えた自動車について、整備不良車両に該当するか否かを確認したり、交通事故等の原因究明を行ったりするため、作動状態記録装置が不備な状態での運転が禁止されました。また、同装置に記録された記録の保存が義務づけられました。

|

||||||||||||||||

|

令和6年5月24日公布 …令和6年11月1日施行 |

12 その他①自転車等の規定の整備○自転車運転中の携帯電話使用等及び酒気帯び運転を禁止するとともに、罰則規定が整備されました。 |

||||||||||||||||

|

令和6年5月24日公布 …2年以内に施行予定 |

○自動車等が自転車等の右側を通過する場合において十分な間隔がないとき、自動車等は自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行、自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなければならないとされました。 |

||||||||||||||||

|

令和6年5月24日公布 …2年以内に施行予定 |

○自転車等の16歳以上の運転者がした一定の違反行為を反則行為とし交通反則通告制度を適用することになりました。 |

||||||||||||||||

|

令和4年4月27日公布 …令和5年4月1日施行 |

○すべての自転車利用者に乗車用ヘルメット着用が努力義務となりました。 |

||||||||||||||||

|

令和6年11月13日公布 …令和7年4月1日施行 |

②構造上出すことができる最高出力を4.0kW以下に制御した総排気量125cc以下の二輪車を一般原動機付自転車に区分することになりました。 |

||||||||||||||||

| 令和6年5月24日公布…令和7年4月1日施行 |

③自動車保管場所証明書が交付された自動車であることを示す保管場所標章が廃止されました。 |

||||||||||||||||

|

令和6年5月24日公布 …令和6年11月1日施行 |

④ペダル付原動機付自転車をペダルのみを用いて走行させる場合であっても、原動機付自転車等の「運転」に該当することになりました。 |

||||||||||||||||

|

令和4年4月27日公布 …令和4年10月1日施行 |

⑤安全運転管理者に関する規定が改正され、選任義務違反等に対する罰則の引上げ等が行われました。 |

||||||||||||||||

⑥バス停等における駐停車禁止の規制から除外する対象が、一定の要件を満たす「旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。)」に拡大されました。 |

|||||||||||||||||

| 令和2年7月2日施行 |

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」

|